|

||

View image in article

图1

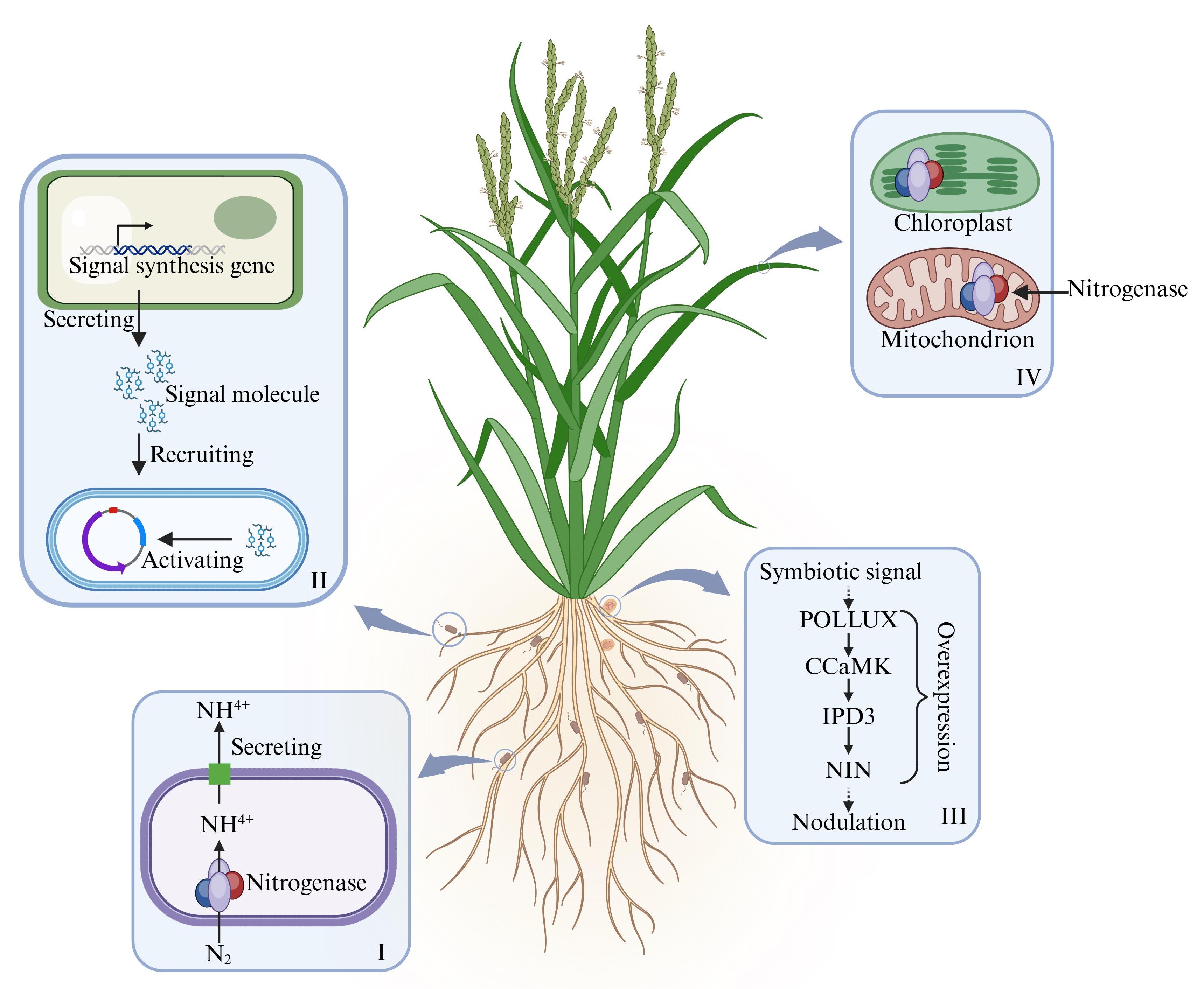

设计或改进生物固氮的策略

(I:改良固氮菌,增强固氮酶活性,提高铵的外排效率;II:增强作物根际招募有益固氮菌并调控固氮菌固氮活动的能力;III:解析结瘤机制,实现非豆科植物共生固氮;IV:在植物细胞器表达固氮酶,实现植物自主固氮)

正文中引用本图/表的段落

根据微生物与植物的互利关系以及固氮方式的差异,可以将根际固氮菌分为自生固氮菌、联合固氮菌和共生固氮菌三类[11]。其中,自生固氮菌和联合固氮菌统称为非共生固氮菌。自生固氮菌在微氧条件下固定N2供自身使用,如发状念珠藻(Nostoc flagelliforme)、棕色固氮菌(Azotobacter vinelandii)等[12, 13]。联合固氮菌则附着于植物根系表面,与植物形成松散联合的固氮体系,部分菌体可侵入植物皮层或维管,利用植物根系分泌物生长,并原位靶向地为植物提供可以直接利用的氮素。每年世界范围内联合固氮细菌的固氮量约为50-70 Tg。在玉米和水稻中,联合固氮菌(如假单胞菌属、类芽孢杆菌属和克雷伯氏菌属)能够满足作物约20%-25%的氮素需求,在部分农田生态系统中甚至可以提供总固氮量的30%-50%[14-17]。共生固氮菌则与宿主形成互惠互利的共生关系,获取宿主营养物质的同时通过生物固氮作用为宿主提供氮素,例如根瘤菌、弗兰克氏菌和蓝藻等[12, 13]。根瘤菌与豆科植物(如大豆和苜蓿)的共生是研究最为深入的植物-微生物的相互作用[18-21]。豆科植物通过形成根瘤创造的低氧环境,有助于根瘤中的根瘤菌将空气中的N2还原为NH4+供宿主植物生长。根瘤菌-豆科植物共生的年全球固氮量约为21.5 Tg,能满足作物约30%-83%的氮素需求[10, 13, 22, 23]。利用生物固氮促进作物绿色安全生产,是农业可持续发展最具有潜力的方向。目前,在作物培养中联合固氮菌供给植物氮素的能力较弱,氮固定量不足以完全支持作物的生长发育;可以共生固氮的根瘤菌虽然供给植物氮素的能力强,但仅局限于豆科作物。如何提高非豆科植物生物固氮的能力,完全或部分替代工业氮肥,是一个世界性的农业科技难题。因此,可通过以下工程化策略改造非豆科植物:(1)改造根际固氮菌增强对宿主的氮素供给;(2)增强作物根际招募有益固氮微生物的能力,从而提高氮素利用效率;(3)使非豆科植物形成类根瘤器官以实现共生固氮;(4)直接将固氮酶导入植物细胞以创制自主固氮作物(图1)。这些策略对推动农业的可持续发展具有重要意义。合成生物学是将现代工程学原理与生物学、物理学、化学及计算机科学相融合的交叉学科,旨在对现有生物系统进行定向的改造或创造具有全新功能的生物系统,使用合成生物学方法提高作物的病害抗性、逆境抗性与生产品质以及增加作物产量方面已被证明是显著有效的[10, 13, 22, 23]。固氮合成生物学融合了合成生物学和生物固氮两大前沿领域,其核心目标是利用合成生物学工具对生物固氮系统进行理解、改造、优化甚至从头设计,将其应用于农业生产、环境保护和工业生物技术等领域,以解决全球面临的氮肥依赖、能源消耗和环境污染等问题[3, 24-25]。虽然实现自主固氮作物等宏伟目标仍面临艰巨的科学挑战,但在开发新型高效生物肥料方面已经取得显著进展[26-28]。近年来,固氮合成生物学领域的蓬勃发展,为人工设计高效生物固氮系统奠定了基础。本文就近年来固氮合成生物学的主要研究进展作简要综述,并针对相关问题提出见解与展望。

本文的其它图/表

|