|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

表1

原位耦合与异位耦合代表性工作总结

正文中引用本图/表的段落

Xia等人提出了一种原子-纳米颗粒协同桥接策略,构建了Co单原子与Co纳米颗粒复合的桥接体系(Co-SA@Co-NP)[21]。该结构显著增强了电极表面的电负性和局部电场分布,促进了电活性甲烷菌(Methanobacterium、 Methanoculleus)的选择性富集和电子摄取。在-1.1 V(vs Ag/AgCl)电压下,系统实现了高达2512 mmol/(m2·day)的甲烷生成速率,法拉第效率高达94.1%,较传统Co-SA系统提升70倍,验证了界面结构优化对电子传输效率的深远影响。

(2)产甲烷系统:高效电活性菌株的挖掘与机制阐释产甲烷系统作为CO2资源化的另一主流路径,其电子利用效率高、产物能量密度大,具有广阔的能源应用前景。Mayer等人对5种产甲烷菌进行了系统筛选[38],发现Methanococcus maripaludis在-700 mV恒电位下表现出最高的甲烷产率(1.24 mmol/(L·day))和库仑效率(85.3%),显著优于其他菌株。通过代谢组与转录组分析,发现其氢化酶基因簇(mvhAGD)和固碳关键酶(如乙酸激酶、甲基转移酶)表达上调,阐明了其电子捕获与碳同化能力强的分子机制,为MES菌株定向进化与代谢工程改造提供了靶点参考。

电-微生物耦合系统作为一种新兴的CO2高值转化路径,融合了电催化的高效能量转化能力与微生物的复杂代谢网络,在实现碳中和、发展绿色制造等方面展现出广阔的前景。原位耦合与异位耦合系统各有特点(表1,表2),然而,要实现这些体系从实验室研究向工程化、产业化转变,仍面临诸多关键性挑战和技术瓶颈,需在以下几个方面开展系统性研究与创新突破:

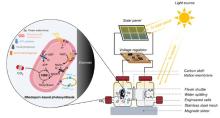

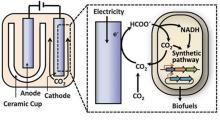

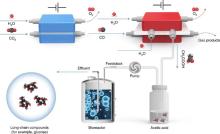

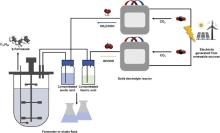

其中,电催化CO2还原在电解池阴极发生,反应器结构的设计对于中间产物的分离与利用至关重要.传统的H型电解池在电解质分离与产物提取方面存在较大限制,近年来逐步发展出多种新型电催化反应器,如膜电极组件(MEA)、气体扩散电极(GDE)反应器、固态电解质反应器等,显著提升了CO2还原的转化效率与产物选择性[ The integration of bio-catalysis and electrocatalysis to produce fuels and chemicals from carbon dioxide 1 2022 ... 为此,近年来研究者提出将电催化与微生物催化深度集成的电-微生物耦合转化体系[ A review of microbial electrosynthesis applied to carbon dioxide capture and conversion: The basic principles, electrode materials, and bioproducts 1 2021 ... 近年来,围绕提升MES系统性能,研究者提出了一系列优化策略,包括微生物代谢通路的合成生物学调控、导电材料与电极结构的纳米工程优化、反应条件(如pH、温度、电位)的动态调控,以及与电催化还原过程的多尺度协同设计等.其中,构建电催化-微生物原位耦合体系被视为提升CO2还原效率和多碳产物生成能力的关键路径之一,其核心在于实现电极-微生物界面的高效集成与电子流的定向耦合.该体系通过将电催化产生的电子或还原性中间体直接输送至固碳微生物,从而驱动其完成多步酶催化反应与碳链延伸过程.根据微生物组成模式不同,电催化-微生物原位耦合体系可分为单菌系统和混菌系统两种类型.其中,单菌系统通常选用电子传递机制明确、代谢途径清晰的纯培养菌株,在体系设计时目标导向明确[ Electro-fermentation: How to drive fermentation using electrochemical systems 1 2016 ... 近年来,围绕提升MES系统性能,研究者提出了一系列优化策略,包括微生物代谢通路的合成生物学调控、导电材料与电极结构的纳米工程优化、反应条件(如pH、温度、电位)的动态调控,以及与电催化还原过程的多尺度协同设计等.其中,构建电催化-微生物原位耦合体系被视为提升CO2还原效率和多碳产物生成能力的关键路径之一,其核心在于实现电极-微生物界面的高效集成与电子流的定向耦合.该体系通过将电催化产生的电子或还原性中间体直接输送至固碳微生物,从而驱动其完成多步酶催化反应与碳链延伸过程.根据微生物组成模式不同,电催化-微生物原位耦合体系可分为单菌系统和混菌系统两种类型.其中,单菌系统通常选用电子传递机制明确、代谢途径清晰的纯培养菌株,在体系设计时目标导向明确[ Bioelectrocatalysis for CO2 reduction: recent advances and challenges to develop a sustainable system for CO2 utilization 1 2023 ... 根据电极与微生物之间电子传递路径的不同,原位MES体系可分为两种机制[ Industrial bioelectrochemistry for waste valorization: State of the art and challenges 1 2023 ... 在DET机制中,电活性微生物(如 Geobacter,Shewanella, Methanobacterium 等)依附于电极表面,通过胞外导电结构(如纳米导线、细胞色素)实现电子捕获并参与CO2还原反应[ Single cell electron collectors for highly efficient wiring-up electronic abiotic/biotic interfaces 1 2020 ... 在DET机制中,电活性微生物(如 Geobacter,Shewanella, Methanobacterium 等)依附于电极表面,通过胞外导电结构(如纳米导线、细胞色素)实现电子捕获并参与CO2还原反应[ Microbial electrosynthesis-revisiting the electrical route for microbial production 1 2010 ... 在DET机制中,电活性微生物(如 Geobacter,Shewanella, Methanobacterium 等)依附于电极表面,通过胞外导电结构(如纳米导线、细胞色素)实现电子捕获并参与CO2还原反应[ Purposely designed hierarchical porous electrodes for high rate microbial electrosynthesis of acetate from carbon dioxide 1 2020 ... 在DET机制中,电活性微生物(如 Geobacter,Shewanella, Methanobacterium 等)依附于电极表面,通过胞外导电结构(如纳米导线、细胞色素)实现电子捕获并参与CO2还原反应[ MXene-coated biochar as potential biocathode for improved microbial electrosynthesis system 1 2021 ... (1)金属基电极的精准构筑与原子级调控金属基电极材料因其出色的导电性和可调控表面特性,在MES系统中具有广泛应用潜力[ Improved cathode for high efficient microbial-catalyzed reduction in microbial electrosynthesis cells 0 2013 Three-dimensional hierarchical metal oxide-carbon electrode materials for highly efficient microbial electrosynthesis 1 2017 ... (1)金属基电极的精准构筑与原子级调控金属基电极材料因其出色的导电性和可调控表面特性,在MES系统中具有广泛应用潜力[ Tailoring interfacial microbiome and charge dynamics via a rationally designed atomic-nanoparticle bridge for bio-electrochemical CO2-fixation 1 2023 ... Xia等人提出了一种原子-纳米颗粒协同桥接策略,构建了Co单原子与Co纳米颗粒复合的桥接体系(Co-SA@Co-NP)[ Manipulating electron extraction efficiency in microbial electrochemical carbon fixation via single-atom engineering 2 2023 ... 后续研究中,Xia团队进一步将Co单原子嵌入N配位环境(Co-N4)并与MOFs衍生纳米片集成,形成具有多级电子通道的Co-N4@Co-NP桥接体系[

PHB ... Augmenting succinic acid production by bioelectrochemical synthesis: Influence of applied potential and CO2 availability 1 2021 ... Amulya与Venkata Mohan系统研究了外加电位对Citrobacter amalonaticus在生物电化学系统中合成琥珀酸(SA)的调控机制[ Microbial electrosynthesis: Feeding microbes electricity to convert carbon dioxide and water to multicarbon extracellular organic compounds 1 2010 ... (1)产乙酸系统:从单菌种优化到群体协同调控早期MES研究多以Sporomusa ovata等纯培养菌种为主[ Performance of different Sporomusa species for the microbial electrosynthesis of acetate from carbon dioxide 1 2017 ... (1)产乙酸系统:从单菌种优化到群体协同调控早期MES研究多以Sporomusa ovata等纯培养菌种为主[ Microbiome for the electrosynthesis of chemicals from carbon dioxide 1 2020 ... 进一步研究开始聚焦于混菌体系的构建与优化,以增强产乙酸系统的系统鲁棒性与转化效率.LaBelle等人通过富集Acetobacterium等电活性菌群并结合碳基电极,实现了CO2向乙酸的高效转化,产率达0.13 g/(L·h),展示了微生物群体协同催化在MES系统中的巨大潜力[ Chemolithoautotrophic reduction of CO2 to acetic acid in gas and gas-electro fermentation systems: Enrichment, microbial dynamics, and sustainability assessment 1 2023 ... 进一步研究开始聚焦于混菌体系的构建与优化,以增强产乙酸系统的系统鲁棒性与转化效率.LaBelle等人通过富集Acetobacterium等电活性菌群并结合碳基电极,实现了CO2向乙酸的高效转化,产率达0.13 g/(L·h),展示了微生物群体协同催化在MES系统中的巨大潜力[ Performance of different methanogenic species for the microbial electrosynthesis of methane from carbon dioxide 1 2019 ... (2)产甲烷系统:高效电活性菌株的挖掘与机制阐释产甲烷系统作为CO2资源化的另一主流路径,其电子利用效率高、产物能量密度大,具有广阔的能源应用前景.Mayer等人对5种产甲烷菌进行了系统筛选[ High efficiency in-situ biogas upgrading in a bioelectrochemical system with low energy input 1 2021 ... 在工程化应用方面,Liu等人开发了低能耗的MES平台用于原位沼气升级[ Deciphering mixotrophic microbial electrosynthesis with shifting product spectrum by genome-centric metagenomics 1 2023 ... (3)多碳产物合成:从C1到C6的链长拓展随着MES研究从能源产品向高值化学品拓展,多碳有机酸(如丙酸、己酸)等长链产物的定向合成成为新兴研究热点.Wang等人通过混合自养条件富集产乙酸菌,实现了产物谱的“链长提升”[ Microbial symbiotic electrobioconversion of carbon dioxide to biopolymer (poly (3-hydroxybutyrate)) via single-step microbial electrosynthesis cell 2 2024 ... 此外,Le等人构建了一个可在单一反应器内完成CO2→聚3-羟基丁酸酯(PHB)转化的一体化MES系统[

本文的其它图/表

|