|

||||||||||||||||||

|

Advances in electro-microbial synergistic systems for value-added conversion of carbon dioxide

Synthetic Biology Journal

DOI: 10.12211/2096-8280.2025-070

Table 2

Comparative analysis of in situ and ex situ coupling systems

Extracts from the Article

随着全球碳中和目标的不断推进,将CO2高效转化为高附加值化学品已成为绿色化学和可持续能源领域的研究热点。微生物电合成(microbial electrosynthesis,MES)是一种新兴的CO2转化技术,利用电活性微生物在电极表面捕获电子,将CO2还原为CO、甲烷、乙酸、甲酸等多种有机产物。该体系结合了电催化能量驱动与微生物高选择性生物转化的优势,为发展下一代固碳技术提供了新路径。

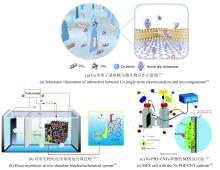

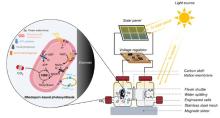

在DET机制中,电活性微生物(如 Geobacter,Shewanella, Methanobacterium 等)依附于电极表面,通过胞外导电结构(如纳米导线、细胞色素)实现电子捕获并参与CO2还原反应[图1(a)][14],[15]。该机制具有能耗低、反应路径短、转化效率高等优势[16]。然而,由于电极-生物膜界面接触面积有限、微生物分布不均等问题,电子传递效率仍存在较大提升空间[17]。因此,亟需从以下三方面入手优化DET型MES体系:

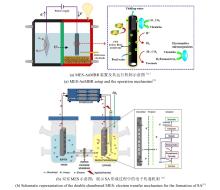

在工程化应用方面,Liu等人开发了低能耗的MES平台用于原位沼气升级[39]。在-0.5 V阴极电位下,系统实现了318.5 mol/(m2·day)的CO2转化,甲烷含量提升至97%,表现出与传统物理脱碳工艺相媲美的性能。微生物群落分析显示,产乙酸型产甲烷菌Methanothrix和具DET能力的Actinobacillus高度富集,进一步证明了定向富集微生物与电极界面协同作用在CO2高效甲烷化中的关键作用。

此外,Le等人构建了一个可在单一反应器内完成CO2→聚3-羟基丁酸酯(PHB)转化的一体化MES系统[图4(b)][41]。该系统通过电活性产醋酸菌与PHB积累菌的共生共培养,在2.5 V下PHB产量提升7.14倍。借助导电聚合物对电极改性,系统中醋酸和PHB产率进一步提高。微生物组学分析表明,该系统中CO2还原菌与合成菌的协同演化机制得以长期稳定维持,展示了MES系统在高值生物材料合成方面的前景。

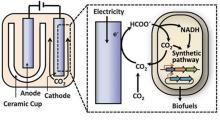

IET通常通过引入可再生的电子载体,如气态氢气(H2)或可溶性氧化还原介体(如甲基紫精、中性红等),在电极与微生物之间搭建“电子中转桥”,以克服微生物直接从电极获取电子的结构障碍[图1(b)][43-44]。在该机制中,氧化还原介体在阴极表面首先发生还原反应,随后通过扩散或对流输运进入菌体微环境中,再在细胞膜上被微生物重新氧化,实现电子的“间接注入”,为微生物提供CO2还原所需的还原力。

优化反应器设计可以延长氢气在反应器内的停留时间并增强传质速率,能有效提高系统性能。Cai等人开发了一种基于电解氢供给的新型移动床生物膜反应器(MBBR反应器)[56],有效提升了H2传质效率并显著提高了甲烷生成速率(1.42 L/(L·d)),为当时同类系统的两倍[图5(b)]。这一结果明确表明,在高电流密度下,H2利用率的提升可大幅提高MES的产物产量和能效。

在强化H2供给的同时,提升电极界面的气液传质效率亦至关重要。Gao等人采用一种超疏气电极策略,通过CoP纳米线修饰泡沫镍(CoP-NiF)构建新型阴极材料,显著减小氢气气泡尺寸(由300 μm降至100 μm),使氢气传质系数提升129%[图5(c)][58]。在高达166.67 A/m2的电流密度下,该系统的甲烷产率提高27%,达到2.31 L/(L·d),且库仑效率超过80%。该研究表明,电极微结构工程在提升H2传递效率及整体电子利用方面具有显著优势,为后续材料设计提供了范式。

当前主流的MES研究主要采用高纯度CO2作为碳源,然而工业废气中的CO2通常含有多种杂质组分,这些杂质不仅会毒害微生物,还会带来大量副产物,严重制约了MES技术的实际工程应用,因此有必要探索能耐受工业复杂废气的微生物固碳菌群。Roy等人首次探索使用未净化的工业CO2(来源于啤酒厂废气)进行MES,发现由城市污水厂富集的以Acetobacterium、Pseudomonas、Desulfovibrio、Sulfurospirillum、Proteiniphilum和Bacteroides占主导的混合菌群表现出优于纯培养C. ljungdahlii的乙酸产量和电子回收率,体现出更强的CO2利用能力及抗干扰性[68]。该研究验证了混合菌群在复杂气源下的稳健适应性,为MES系统在工业废气条件下的部署提供了关键实验依据。

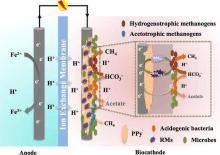

更进一步,Villano等人构建了一种基于氢营养型产甲烷菌的生物阴极系统,高效还原CO2为甲烷[70]。该系统在还原速率(0.055 ± 0.002 mmol/(d·mgVSS))和电子捕获效率(>80%)方面表现优异。研究表明,甲烷的生成路径既包括通过H2的间接转移,也可通过微生物胞外DET实现。值得注意的是,该研究发现DET是氢营养型产甲烷菌的固有能力,并且两种电子转移机制的权重与阴极电位密切相关。这一发现拓展了微生物电催化转化的理论基础,并为提升MES系统的电子利用率提供了新路径。

(1)电极材料与结构的理性设计在电-微生物协同系统中,电极不仅是电子传递的核心介质,更是支撑微生物附着、代谢和生长的关键界面。其材料组成与微结构设计直接决定了电子通量、生物负载能力以及传质效率。因此,发展具有高比表面积、高导电性和优异生物相容性的电极材料,是提升CO2还原效率的基础策略之一。

构建具有微米-纳米多级孔结构的电极(如分层柱状阵列、仿生分形网络等)已被证明可显著提高电极的比表面积,从而为电活性微生物提供更多附着位点,增强细胞密度与生物膜稳定性。同时,这类结构优化了电解液的渗透路径与CO2的扩散通道,有效缓解传质限制,提升三相界面间的反应速率。例如,Jourdin 等人在网状玻璃体碳表面原位生长柔性MWCNTs,构建了一种兼具纳米生物相容性与优异导电性的三维阴极材料[83]。该电极独特的分层多孔结构显著增强了细菌附着与生物膜形成能力,在CO2微生物还原体系中,其电流密度与乙酸产率较碳板电极分别提升了1.7倍和2.6倍,充分体现了结构优化对反应性能的提升作用。

阴极区的微环境参数是动态变化的,微生物受到的电化学压力将体现为多方面的胁迫,其中,活性氧(ROS)的影响尤为突出。在实际工程应用中,构建有效的ROS防护体系对维持微生物电化学系统的长期稳定运行具有决定性作用。通常采取的策略包括引入物理屏蔽转化[90]、添加ROS分解剂[91]等,而从长期来看,采用微生物基因工程策略是更为直接有效的方法。例如Wu等人在C. necator中引入番茄红素合成途径,大大提高了细菌对电解过程的耐受性,实现了细菌抗活性氧与番茄红素生产的协同[74]。而Zhu团队构建了超氧化物歧化酶表面展示的C. necator菌株以分解到达细胞表面的超氧阴离子自由基,使产率比原始C. necator菌株提高了约2.7倍[92]。这些系统性研究不仅显著提升了微生物在持续电解过程中的抗氧化能力,也为应对多维度环境胁迫提供了创新性的解决方案。

在实际调控策略中,电化学选择压力已被证实是一种高效的菌株适配优化方法。通过长期施加恒定电位,可以筛选出对电极环境具有良好适应性与固碳能力的高性能微生物。Im等人系统研究了酵母提取物浓度、初始pH值及阴极电位对乙酸生成的影响[93]。结果表明,低pH值可促进CO2和H2向乙酸的转化,而在电化学体系中,-0.8 V至-1.0 V的阴极电位区间表现出近乎100%的库仑效率,在-1.0 V条件下实现了最高乙酸产率。该研究为探索电位调控下微生物代谢行为提供了实证基础。

基因调控策略则为MES系统赋予了更强的功能可塑性。Li等人以模式电活性菌Shewanella oneidensis MR-1为研究对象,构建了电子转运与碳代谢双通路增强型菌株[94]。通过过表达外源电子摄取通路关键基因(mtrB、mtrC、omcA),以及胞内CO2还原相关基因(如 nadE、fdhA1、nadD),实现了甲酸产量的显著提升,最高为野生型的5.59倍(3.50 mmol/(L·μg protein))。该研究不仅系统解析了电子传递链与代谢路径之间的耦合关系,也为未来通过合成生物学手段构建高效MES菌株提供了范式。在此基础上,光电合成系统的构建进一步扩展了微生物对电子供体的响应范围。Tu等人通过将质子泵基因Gloeobacter rhodopsin与S. oneidensis MR-1的MtrCAB复合体共表达于R. eutropha,构建了兼具光驱动和电驱动能力的人工光合作用系统(图8)[95]。该系统利用光激发驱动ATP合成,同时通过电极提供还原当量,协同促进CO2固定和生物质积累。进一步引入碳酸酐酶加速了CO2的酶促水合过程,显著增强了碳捕集效率。该策略代表了“仿自然-超自然”路径融合的新型碳固定技术,展现出光-电-生物高度整合的系统创新潜力。

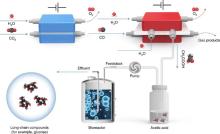

在另一项代表性工作中,Lim等人开发了一个半分离型异位耦合平台,用于实现从气态CO2到PHB的高效转化(图12)[102]。该系统首先采用沉积有Sn催化剂的气体扩散电极将CO2电还原为甲酸,再通过循环系统将甲酸输送至微生物发酵单元,由R. eutropha细菌将其转化为PHB。在优化操作条件下,系统在120小时内获得了1.38 g的PHB,产率达到11.5 mg/h,展现出电催化产物高效生物利用与多碳聚合物积累的良好协同。

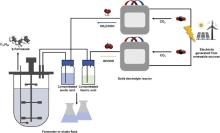

电-微生物耦合系统作为一种新兴的CO2高值转化路径,融合了电催化的高效能量转化能力与微生物的复杂代谢网络,在实现碳中和、发展绿色制造等方面展现出广阔的前景。原位耦合与异位耦合系统各有特点(表1,表2),然而,要实现这些体系从实验室研究向工程化、产业化转变,仍面临诸多关键性挑战和技术瓶颈,需在以下几个方面开展系统性研究与创新突破:

当前广泛应用的菌种多为天然菌株,其对电催化产物的转化能力有限,缺乏系统化的遗传操作平台,难以实现定向代谢路径设计与高效产物积累。未来研究应聚焦于构建适用于电-微系统的智能固碳底盘细胞,结合合成生物学与基因回路工程,开发可靶向表达电受体蛋白、耐电环境稳定表达外源酶的模块化工程微生物体系,从而实现CO2到多碳高值化学品的精准合成。

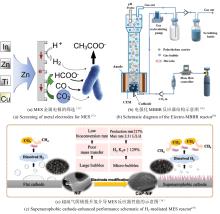

其中,电催化CO2还原在电解池阴极发生,反应器结构的设计对于中间产物的分离与利用至关重要.传统的H型电解池在电解质分离与产物提取方面存在较大限制,近年来逐步发展出多种新型电催化反应器,如膜电极组件(MEA)、气体扩散电极(GDE)反应器、固态电解质反应器等,显著提升了CO2还原的转化效率与产物选择性[ The integration of bio-catalysis and electrocatalysis to produce fuels and chemicals from carbon dioxide 1 2022 ... 为此,近年来研究者提出将电催化与微生物催化深度集成的电-微生物耦合转化体系[ A review of microbial electrosynthesis applied to carbon dioxide capture and conversion: The basic principles, electrode materials, and bioproducts 1 2021 ... 近年来,围绕提升MES系统性能,研究者提出了一系列优化策略,包括微生物代谢通路的合成生物学调控、导电材料与电极结构的纳米工程优化、反应条件(如pH、温度、电位)的动态调控,以及与电催化还原过程的多尺度协同设计等.其中,构建电催化-微生物原位耦合体系被视为提升CO2还原效率和多碳产物生成能力的关键路径之一,其核心在于实现电极-微生物界面的高效集成与电子流的定向耦合.该体系通过将电催化产生的电子或还原性中间体直接输送至固碳微生物,从而驱动其完成多步酶催化反应与碳链延伸过程.根据微生物组成模式不同,电催化-微生物原位耦合体系可分为单菌系统和混菌系统两种类型.其中,单菌系统通常选用电子传递机制明确、代谢途径清晰的纯培养菌株,在体系设计时目标导向明确[ Electro-fermentation: How to drive fermentation using electrochemical systems 1 2016 ... 近年来,围绕提升MES系统性能,研究者提出了一系列优化策略,包括微生物代谢通路的合成生物学调控、导电材料与电极结构的纳米工程优化、反应条件(如pH、温度、电位)的动态调控,以及与电催化还原过程的多尺度协同设计等.其中,构建电催化-微生物原位耦合体系被视为提升CO2还原效率和多碳产物生成能力的关键路径之一,其核心在于实现电极-微生物界面的高效集成与电子流的定向耦合.该体系通过将电催化产生的电子或还原性中间体直接输送至固碳微生物,从而驱动其完成多步酶催化反应与碳链延伸过程.根据微生物组成模式不同,电催化-微生物原位耦合体系可分为单菌系统和混菌系统两种类型.其中,单菌系统通常选用电子传递机制明确、代谢途径清晰的纯培养菌株,在体系设计时目标导向明确[ Bioelectrocatalysis for CO2 reduction: recent advances and challenges to develop a sustainable system for CO2 utilization 1 2023 ... 根据电极与微生物之间电子传递路径的不同,原位MES体系可分为两种机制[ Industrial bioelectrochemistry for waste valorization: State of the art and challenges 1 2023 ... 在DET机制中,电活性微生物(如 Geobacter,Shewanella, Methanobacterium 等)依附于电极表面,通过胞外导电结构(如纳米导线、细胞色素)实现电子捕获并参与CO2还原反应[ Single cell electron collectors for highly efficient wiring-up electronic abiotic/biotic interfaces 1 2020 ... 在DET机制中,电活性微生物(如 Geobacter,Shewanella, Methanobacterium 等)依附于电极表面,通过胞外导电结构(如纳米导线、细胞色素)实现电子捕获并参与CO2还原反应[ Microbial electrosynthesis-revisiting the electrical route for microbial production 1 2010 ... 在DET机制中,电活性微生物(如 Geobacter,Shewanella, Methanobacterium 等)依附于电极表面,通过胞外导电结构(如纳米导线、细胞色素)实现电子捕获并参与CO2还原反应[ Purposely designed hierarchical porous electrodes for high rate microbial electrosynthesis of acetate from carbon dioxide 1 2020 ... 在DET机制中,电活性微生物(如 Geobacter,Shewanella, Methanobacterium 等)依附于电极表面,通过胞外导电结构(如纳米导线、细胞色素)实现电子捕获并参与CO2还原反应[ MXene-coated biochar as potential biocathode for improved microbial electrosynthesis system 1 2021 ... (1)金属基电极的精准构筑与原子级调控金属基电极材料因其出色的导电性和可调控表面特性,在MES系统中具有广泛应用潜力[ Improved cathode for high efficient microbial-catalyzed reduction in microbial electrosynthesis cells 0 2013 Three-dimensional hierarchical metal oxide-carbon electrode materials for highly efficient microbial electrosynthesis 1 2017 ... (1)金属基电极的精准构筑与原子级调控金属基电极材料因其出色的导电性和可调控表面特性,在MES系统中具有广泛应用潜力[ Tailoring interfacial microbiome and charge dynamics via a rationally designed atomic-nanoparticle bridge for bio-electrochemical CO2-fixation 1 2023 ... Xia等人提出了一种原子-纳米颗粒协同桥接策略,构建了Co单原子与Co纳米颗粒复合的桥接体系(Co-SA@Co-NP)[ Manipulating electron extraction efficiency in microbial electrochemical carbon fixation via single-atom engineering 2 2023 ... 后续研究中,Xia团队进一步将Co单原子嵌入N配位环境(Co-N4)并与MOFs衍生纳米片集成,形成具有多级电子通道的Co-N4@Co-NP桥接体系[

PHB ... Augmenting succinic acid production by bioelectrochemical synthesis: Influence of applied potential and CO2 availability 1 2021 ... Amulya与Venkata Mohan系统研究了外加电位对Citrobacter amalonaticus在生物电化学系统中合成琥珀酸(SA)的调控机制[ Microbial electrosynthesis: Feeding microbes electricity to convert carbon dioxide and water to multicarbon extracellular organic compounds 1 2010 ... (1)产乙酸系统:从单菌种优化到群体协同调控早期MES研究多以Sporomusa ovata等纯培养菌种为主[ Performance of different Sporomusa species for the microbial electrosynthesis of acetate from carbon dioxide 1 2017 ... (1)产乙酸系统:从单菌种优化到群体协同调控早期MES研究多以Sporomusa ovata等纯培养菌种为主[ Microbiome for the electrosynthesis of chemicals from carbon dioxide 1 2020 ... 进一步研究开始聚焦于混菌体系的构建与优化,以增强产乙酸系统的系统鲁棒性与转化效率.LaBelle等人通过富集Acetobacterium等电活性菌群并结合碳基电极,实现了CO2向乙酸的高效转化,产率达0.13 g/(L·h),展示了微生物群体协同催化在MES系统中的巨大潜力[ Chemolithoautotrophic reduction of CO2 to acetic acid in gas and gas-electro fermentation systems: Enrichment, microbial dynamics, and sustainability assessment 1 2023 ... 进一步研究开始聚焦于混菌体系的构建与优化,以增强产乙酸系统的系统鲁棒性与转化效率.LaBelle等人通过富集Acetobacterium等电活性菌群并结合碳基电极,实现了CO2向乙酸的高效转化,产率达0.13 g/(L·h),展示了微生物群体协同催化在MES系统中的巨大潜力[ Performance of different methanogenic species for the microbial electrosynthesis of methane from carbon dioxide 1 2019 ... (2)产甲烷系统:高效电活性菌株的挖掘与机制阐释产甲烷系统作为CO2资源化的另一主流路径,其电子利用效率高、产物能量密度大,具有广阔的能源应用前景.Mayer等人对5种产甲烷菌进行了系统筛选[ High efficiency in-situ biogas upgrading in a bioelectrochemical system with low energy input 1 2021 ... 在工程化应用方面,Liu等人开发了低能耗的MES平台用于原位沼气升级[ Deciphering mixotrophic microbial electrosynthesis with shifting product spectrum by genome-centric metagenomics 1 2023 ... (3)多碳产物合成:从C1到C6的链长拓展随着MES研究从能源产品向高值化学品拓展,多碳有机酸(如丙酸、己酸)等长链产物的定向合成成为新兴研究热点.Wang等人通过混合自养条件富集产乙酸菌,实现了产物谱的“链长提升”[ Microbial symbiotic electrobioconversion of carbon dioxide to biopolymer (poly (3-hydroxybutyrate)) via single-step microbial electrosynthesis cell 2 2024 ... 此外,Le等人构建了一个可在单一反应器内完成CO2→聚3-羟基丁酸酯(PHB)转化的一体化MES系统[

原位耦合与异位耦合的对比 ... Improved robustness of microbial electrosynthesis by adaptation of a strict anaerobic microbial catalyst to molecular oxygen 1 2021 ... 尽管目前主流的产乙酸菌与产甲烷菌在MES系统中已显示出良好性能,但其多为严格厌氧菌株,对氧气(O2)极度敏感,限制了其在开放体系中的推广应用.尽管已有研究尝试通过实验室进化增强其耐氧能力[ Cathodes as electron donors for microbial metabolism: which extracellular electron transfer mechanisms are involved? 1 2011 ... IET通常通过引入可再生的电子载体,如气态氢气(H2)或可溶性氧化还原介体(如甲基紫精、中性红等),在电极与微生物之间搭建“电子中转桥”,以克服微生物直接从电极获取电子的结构障碍[ Expanding the product spectrum of value added chemicals in microbial electrosynthesis through integrated process design-A review 1 2018 ... IET通常通过引入可再生的电子载体,如气态氢气(H2)或可溶性氧化还原介体(如甲基紫精、中性红等),在电极与微生物之间搭建“电子中转桥”,以克服微生物直接从电极获取电子的结构障碍[ The one-pot synthesis of a ZnSe/ZnS photocatalyst for H2 evolution and microbial bioproduction 1 2021 ... 众多固碳菌株,如Ralstonia eutropha、M. barkeri 和 Moorella thermoacetica等,均携带高效的膜结合型氢酶[ Hybrid bioinorganic approach to solar-to-chemical conversion 1 2015 ... 除了Co基催化剂外,其他过渡金属材料也显示出优异的析氢性能.例如,Nichols等人利用Pt或α-NiS作为电催化材料,与固碳产甲烷菌M. barkeri耦合,构建了一个光/电驱动的MES平台,成功实现了太阳能驱动的水分解和高效率的CO2转化为甲烷,库仑效率高达86%[ Nonmetallic abiotic-biological hybrid photocatalyst for visible water splitting and carbon dioxide reduction 1 2020 ... 众多固碳菌株,如Ralstonia eutropha、M. barkeri 和 Moorella thermoacetica等,均携带高效的膜结合型氢酶[ Mo2C-induced hydrogen production enhances microbial electrosynthesis of acetate from CO2 reduction 1 2019 ... (1)电极材料的优化策略在以H2为电子中介的MES系统中,阴极析氢效率是影响系统整体能量转化效率和产物收率的关键因素.由于H2的产生过程往往占据较大的能耗并影响库仑效率,因此开发高效、廉价且稳定的析氢催化材料,对于降低系统能耗、提升反应速率和促进CO2的高值转化具有重要意义[ Efficient solar-to-fuels production from a hybrid microbial-water-splitting catalyst system 2 2015 ... Nocera团队率先开发了一种廉价钴基催化剂CoPi(钴磷氧化物),其在低过电位下表现出优异的电催化水分解性能[

原位耦合与异位耦合的对比 ... Direct utilization of industrial carbon dioxide with low impurities for acetate production via microbial electrosynthesis 1 2021 ... 当前主流的MES研究主要采用高纯度CO2作为碳源,然而工业废气中的CO2通常含有多种杂质组分,这些杂质不仅会毒害微生物,还会带来大量副产物,严重制约了MES技术的实际工程应用,因此有必要探索能耐受工业复杂废气的微生物固碳菌群.Roy等人首次探索使用未净化的工业CO2(来源于啤酒厂废气)进行MES,发现由城市污水厂富集的以Acetobacterium、Pseudomonas、Desulfovibrio、Sulfurospirillum、Proteiniphilum和Bacteroides占主导的混合菌群表现出优于纯培养C. ljungdahlii的乙酸产量和电子回收率,体现出更强的CO2利用能力及抗干扰性[ Effect of tungstate on acetate and ethanol production by the electrosynthetic bacterium Sporomusa ovata 1 2016 ... 通过对培养基成分的调控,可在分子水平上激发微生物固碳代谢通路,从而提升目标产物的生成速率.Ammam等人通过在培养基中添加钨酸盐,显著提高了S. ovata中含钨酶系的表达,如氧化醛还原酶和甲酸脱氢酶,从而增强了Wood-Ljungdahl(WL)固碳代谢通路的碳流强度[ Bioelectrochemical reduction of CO2 to CH4 via direct and indirect extracellular electron transfer by a hydrogenophilic methanogenic culture 1 2010 ... 更进一步,Villano等人构建了一种基于氢营养型产甲烷菌的生物阴极系统,高效还原CO2为甲烷[ Unexpected metabolic rewiring of CO2 fixation in H2-mediated materials-biology hybrids 1 2023 ... 除了物理属性外,电极材料在微生物代谢调控中的“生物功能”也受到关注.Xie等人发现,在氢气氧化醋酸菌S. ovata中,电化学水分解过程引发了意料之外的代谢重编程,赋予细胞更高的ATP生成效率与还原能力[ Carbon dioxide to bio-oil in a bioelectrochemical system-assisted microalgae biorefinery process 1 2022 ... Bolognesi等人提出了一种将MES与异养微藻培养耦合的两步工艺,开创性地实现了从CO2到生物油脂的间接高值转化[ Gas fermentation combined with water electrolysis for production of polyhydroxyalkanoate copolymer from carbon dioxide by engineered Ralstonia eutropha 1 2024 ... R. eutropha作为模式固碳菌株,因其独特的自养代谢能力与遗传背景,已被广泛应用于多碳产物合成研究.Di Stadio等人开发了一种循环气体控制系统,精准调节H2、O2和CO2三者比例,用于自养培养R. eutropha合成聚羟基脂肪酸酯(PHA)[ Efficient production of lycopene from CO2 via microbial electrosynthesis 3 2022 ... Wu等人则进一步利用MES平台和工程化R. eutropha,实现了从CO2和H2原料到高附加值天然色素番茄红素的生物合成[

尽管可溶性介体在电子转移效率上表现良好,但其回收困难、易扩散损失、干扰产物分离纯化等问题限制了其在工业化中的进一步应用[ Fundamentals, applications, and future directions of bioelectrocatalysis 1 2020 ... 尽管可溶性介体在电子转移效率上表现良好,但其回收困难、易扩散损失、干扰产物分离纯化等问题限制了其在工业化中的进一步应用[ Enhanced electron transfer on microbial electrosynthesis biocathode by polypyrrole-coated acetogens 1 2020 ... Luo等人采用聚吡咯(PPy)涂覆技术对产乙酸混合菌群构建生物阴极[ A novel carbon nanotube modified scaffold as an efficient biocathode material for improved microbial electrosynthesis 1 2014 ... 构建具有微米-纳米多级孔结构的电极(如分层柱状阵列、仿生分形网络等)已被证明可显著提高电极的比表面积,从而为电活性微生物提供更多附着位点,增强细胞密度与生物膜稳定性.同时,这类结构优化了电解液的渗透路径与CO2的扩散通道,有效缓解传质限制,提升三相界面间的反应速率.例如,Jourdin 等人在网状玻璃体碳表面原位生长柔性MWCNTs,构建了一种兼具纳米生物相容性与优异导电性的三维阴极材料[ Growth of carbon nanotubes on graphene as 3D biocathode for NAD+/NADH balance model and high-rate production in microbial electrochemical synthesis from CO2 1 2019 ... 在此基础上,Han等人开发了三维石墨烯-CNTs杂化材料,用于构建高效的MES生物阴极[ CO2 electroreduction to multicarbon products in strongly acidic electrolyte via synergistically modulating the local microenvironment 1 2022 ... 另一方面,Zang 团队通过开发气溶胶喷射打印方法,利用氧化铟锡(ITO)纳米颗粒构建具有不同高度与亚微米结构特征的微柱阵列电极[ High efficiency microbial electrosynthesis of acetate from carbon dioxide by a self-assembled electroactive biofilm 1 2017 ... 在电极材料优化方面,Song等人利用石墨烯氧化物(GO)为前驱体,借助微生物原位还原策略构建了三维还原型石墨烯氧化物(rGO)/生物膜复合结构,显著提升了电子传递速率并降低系统内阻[ Atomic pyridinic nitrogen as highly active metal-free coordination sites at the biotic-abiotic interface for bio-electrochemical CO2 reduction 1 2023 ... 除了结构工程外,从微观电子转移机制出发对材料进行功能化修饰也展现出巨大潜力.Xia等人提出利用吡啶氮作为非金属电子转移中心,通过热解沸石咪唑骨架构建出氮掺杂碳纳米片,该材料能够增强与微生物之间的电子交互[ Syntrophic interspecies electron transfer drives carbon fixation and growth by Rhodopseudomonas palustris under dark, anoxic conditions 1 2017 ... 进一步地,种间电子转移机制作为一种拓展性强、协同性高的界面策略,近年来也成为优化MES性能的新焦点.Liu 等人在黑暗厌氧条件下研究了Rhodopseudomonas palustris与产乙酸菌之间的互营代谢关系,发现其可通过H2或甲酸为中介,实现CO2高效还原为乙酸[ Conductive magnetite nanoparticles trigger syntrophic methane production in single chamber microbial electrochemical systems 1 2020 ... 在此基础上,Vu 等人进一步引入导电性磁铁矿纳米粒子作为人工电子介体,有效促进了微生物间的直接种间电子转移[ Integrated electromicrobial conversion of CO2 to higher alcohols 5 2012 ... 阴极区的微环境参数是动态变化的,微生物受到的电化学压力将体现为多方面的胁迫,其中,活性氧(ROS)的影响尤为突出.在实际工程应用中,构建有效的ROS防护体系对维持微生物电化学系统的长期稳定运行具有决定性作用.通常采取的策略包括引入物理屏蔽转化[

原位耦合与异位耦合的对比 ... Mn3O4 nanozyme coating accelerates nitrate reduction and decreases N2O emission during photoelectrotrophic denitrification by Thiobacillus denitrificans-CdS 1 2020 ... 阴极区的微环境参数是动态变化的,微生物受到的电化学压力将体现为多方面的胁迫,其中,活性氧(ROS)的影响尤为突出.在实际工程应用中,构建有效的ROS防护体系对维持微生物电化学系统的长期稳定运行具有决定性作用.通常采取的策略包括引入物理屏蔽转化[ Construction of Cupriavidus necator displayed with superoxide dismutases for enhanced growth in bioelectrochemical systems 1 2023 ... 阴极区的微环境参数是动态变化的,微生物受到的电化学压力将体现为多方面的胁迫,其中,活性氧(ROS)的影响尤为突出.在实际工程应用中,构建有效的ROS防护体系对维持微生物电化学系统的长期稳定运行具有决定性作用.通常采取的策略包括引入物理屏蔽转化[ Clostridium ljungdahlii as a biocatalyst in microbial electrosynthesis--Effect of culture conditions on product formation 1 2022 ... 在实际调控策略中,电化学选择压力已被证实是一种高效的菌株适配优化方法.通过长期施加恒定电位,可以筛选出对电极环境具有良好适应性与固碳能力的高性能微生物.Im等人系统研究了酵母提取物浓度、初始pH值及阴极电位对乙酸生成的影响[ Metabolic regulation of Shewanella oneidensis for microbial electrosynthesis: From extracellular to intracellular 2 2023 ... 基因调控策略则为MES系统赋予了更强的功能可塑性.Li等人以模式电活性菌Shewanella oneidensis MR-1为研究对象,构建了电子转运与碳代谢双通路增强型菌株[

原位耦合与异位耦合的对比 ... Engineering artificial photosynthesis based on rhodopsin for CO2 fixation 3 2023 ... 基因调控策略则为MES系统赋予了更强的功能可塑性.Li等人以模式电活性菌Shewanella oneidensis MR-1为研究对象,构建了电子转运与碳代谢双通路增强型菌株[

原位耦合与异位耦合的对比 ... Strongly coupled Ag/Sn-SnO2 nanosheets toward CO2 electroreduction to pure HCOOH solutions at ampere?level current 1 2024 ... 其中,电催化CO2还原在电解池阴极发生,反应器结构的设计对于中间产物的分离与利用至关重要.传统的H型电解池在电解质分离与产物提取方面存在较大限制,近年来逐步发展出多种新型电催化反应器,如膜电极组件(MEA)、气体扩散电极(GDE)反应器、固态电解质反应器等,显著提升了CO2还原的转化效率与产物选择性[ Structuring Cu membrane electrode for maximizing ethylene yield from CO2 electroreduction 1 2024 ... 其中,电催化CO2还原在电解池阴极发生,反应器结构的设计对于中间产物的分离与利用至关重要.传统的H型电解池在电解质分离与产物提取方面存在较大限制,近年来逐步发展出多种新型电催化反应器,如膜电极组件(MEA)、气体扩散电极(GDE)反应器、固态电解质反应器等,显著提升了CO2还原的转化效率与产物选择性[ Converting CO2 to single-cell protein via an integrated electrocatalytic-biosynthetic system 1 2024 ... 在设计半分离型电催化-生物合成集成系统时,需同时兼顾两个关键因素:电解液碱性环境对微生物活性的抑制作用,以及培养基成分对电催化性能的影响(特别是阴极可能发生的阳离子沉积问题).面对这种问题,Cui等人提出了一种创新性的解决方案:优化细菌在电解液中适应性的同时,引入膜电极组件和双电极流通池系统[ Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2 4 2023 ... 在另一项代表性工作中,Lim等人开发了一个半分离型异位耦合平台,用于实现从气态CO2到PHB的高效转化(

Other Images/Table from this Article

|